1月12日,中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在百人会2023年度媒体沟通会上,做了题为《2023年我国新能源与智能汽车产业值得期待的新变化》的主题演讲。以下为演讲主要内容:

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟

汽车产业需要讨论的问题很多,大家都在盘点2022年汽车行业发生的一些变化和规律,就未来的变化做预测,有的做中长期的预测,有的做短期的预测,譬如2023年会发生什么变化。今天,我就2023年我国新能源与智能汽车产业的短期变化,跟大家做一个沟通。

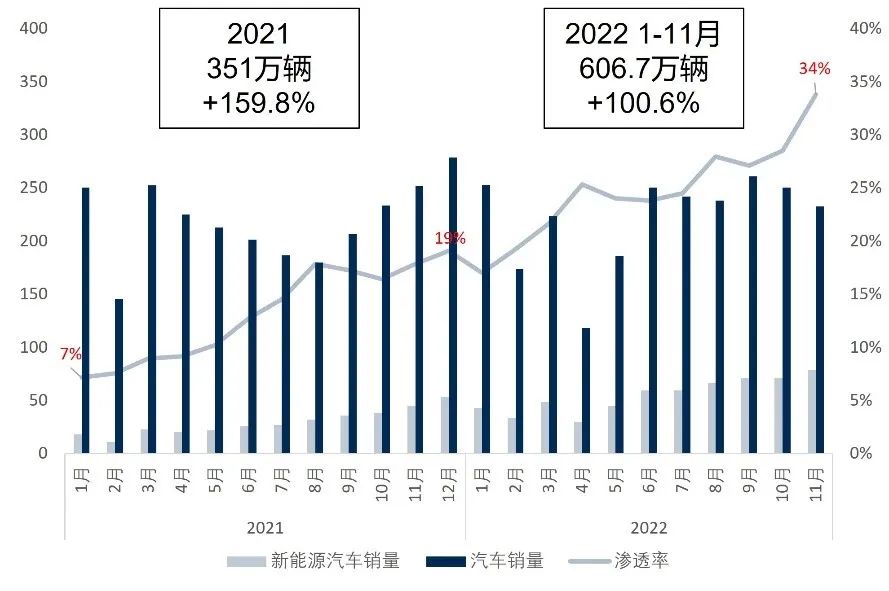

一、新能源汽车市场有望进入千万辆时代

2022年1-11月,我国新能源汽车销量达到606.7万辆,渗透率25%,其中11月渗透率达到34%。从全年看,销量有望达到700万辆左右,较2021年翻一番,渗透率将保持在25%以上。中国占全球新能源汽车销量达到63%,继续保持全球第一的位置。

2021-2022年我国新能源汽车销量、渗透率

已进入规模化发展阶段的我国新能源汽车市场,需求将持续释放。这当中,限制发展的主要因素有:国际竞争态势激烈、补贴优惠政策退出、部分车企和产品淘汰出市、供应链不稳定性增加等。有利因素则包括:市场供给能力空前加强、产品多样化、智能化技术与产品创新、低碳发展战略驱动、促消费政策发力等。

基于这样一个判断,2023年,新能源汽车行业将面临环境、技术重塑、产品升级、品牌定位、脱碳挑战等多重变化,国内市场与海外市场竞争愈加激烈;如果应对得当,充分把握其中的有利因素,推进汽车及零部件企业、供应链和价值链的转型,则2023年新能源汽车产销同比有望增长30-40%,渗透率接近40%,整体有望接近1000万辆。

中国,可能成为全球第一个新能源汽车年销量进入千万量级的国家。

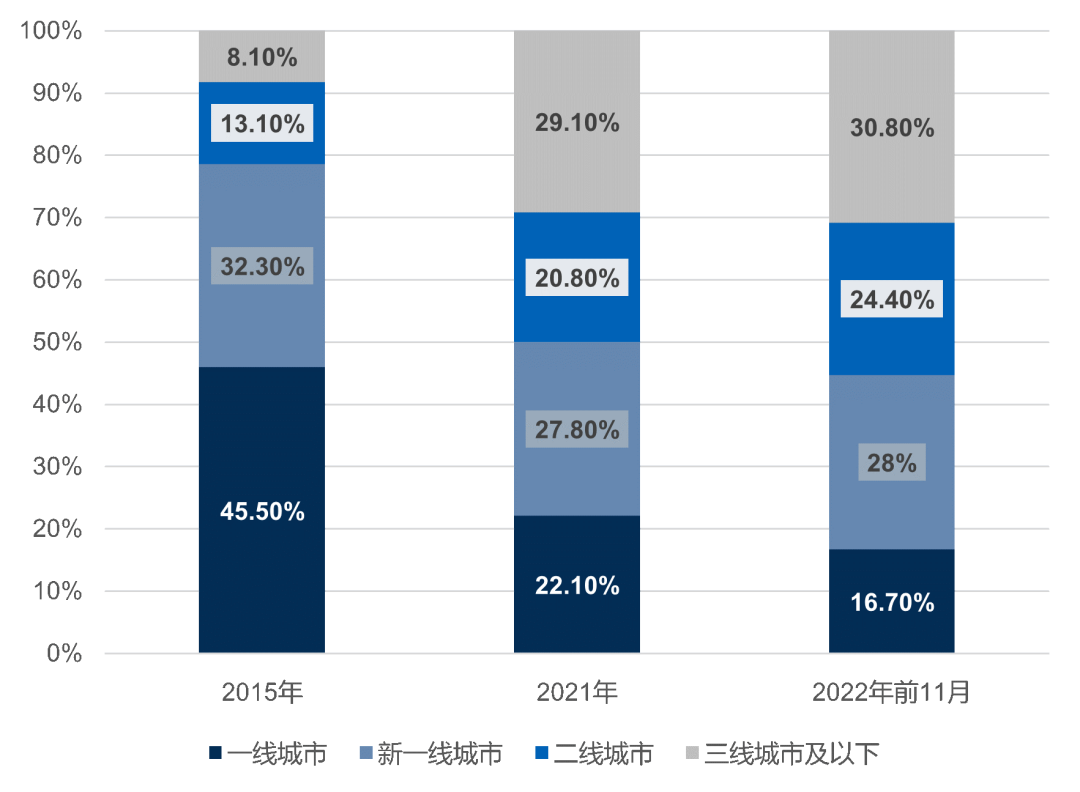

过去,新能源汽车的主战场是一线城市,现在看来,二三线城市甚至是城乡市场,会成为电动化的一个巨大的增量力量、拉动性力量,成为新能源汽车发展的重要支撑,千万销量的主要来源。

按城市级别新能源汽车销量结构

2022年1-11月,二、三线及以下城市新能源销量占全国54%,而2023年,这一占比有望超过60%。这块市场,也是自主品牌新能源汽车能够发力的主战场,它们有能力压低产品价格,提高体验感。

从市场结构看,过去呈现哑铃式,市场集中在两端的微小型及高端市场,中间的15万-30万元市场没有成为主攻地带。2023年,随着纯电动车型价格上移、插混车型价格下探,中端车型电动化进展迅速,结合车型供给和车辆全生命周期成本等因素分析,预计中端车型将加速渗透,新能源汽车销售结构将从哑铃型向纺锤形持续优化。中间市场将成为国内自主品牌企业和合资企业竞争的焦点,价格战、品牌战都会在这个领域产生。

从技术路线来看,插电混动车型类别丰富,自主插电技术快速突破,将成为新能源汽车市场持续增长的重要补充。同时,15-30万区间的中间市场也是“油电竞争”的焦点。

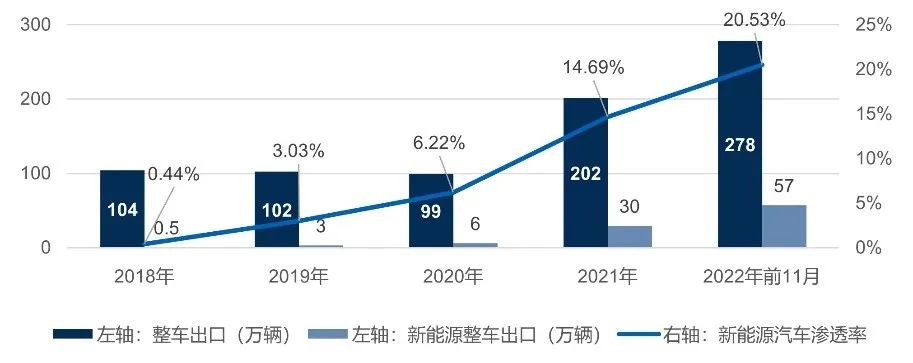

新能源汽车出口,已经连续三年实现快速增长。2022年1-11月,新能源汽车出口呈现量价齐升态势:出口量达59.3万辆,每出口5辆车中就有1辆是新能源汽车;出口单价也由2021年的1.6万美元上涨到2022年前11月的1.8万美元。

2018年-2022年前11月中国新能源整车出口情况

目前,中国已经成为继日本之后的第二大汽车出口大国。比利时、斯洛文尼亚和英国等欧洲国家是重要出口市场,体现了我国新能源汽车及产业链的全球竞争力。

预计2023年出口将成为新能源汽车市场的另一重要增长力量,出口量有望接近80万辆。另外,2022年内,已有数家整车厂、供应链企业宣布海外扩张计划,新能源汽车产业链将借助产业先发优势,加速出海进程。

2023年,将是中国新能源汽车整车出口、产业链出口风生水起的一年。

新能源汽车的销量主要看动力电池,动力电池一直是新能源汽车行业能卖多少的关键。

2023年,动力电池领域会有很多惊喜,一方面,中国动力电池的产能会集中释放,因为这两年企业都在扩产能,而且有些材料价格降下来;另一方面,对如今的三元、磷酸铁锂系具有挑战地位的新技术发展起来了,有些在2023年上车,将倒逼三元、磷酸铁锂系加快变现。

预计2023年将是磷酸铁锰锂、PET复合铜箔、钠离子等多项创新技术规模化应元年,半固态、固态电池技术加速落地,将有效改善电池能量密度、安全性、经济性等指标,从而增强电池产品力,推动新能源车渗透率加速提升。

五、基础设施应用体系逐步补齐

体验,成为整个市场非常重要的考量因素。一辆车好不好用的关键之一是充电设施,消费者的焦点在于充电是不是方便。所以,相较于电动化的第一赛道汽车赛道,很多企业会更加专注电动化的第二赛道,即充电赛道。

2023年,充电赛道会有很多亮点。慢充、大功率充电、换电、加氢站等多样化的补能手段将在不同场景得到应用,满足用户的多样化补能需求。大功率、高压快充和超充,不仅在中国会成为亮点,在欧洲、在美国,也是行业推动的技术路线。

2023年,我国的埃安、东风岚图、理想、小鹏、吉利等高压快充车型集中上市,将带动大功率充电技术加速落地。

商用车企业加大多技术路线并行的新能源产品布局,依托应用场景的换电重卡、氢燃料电池商用车,正在快速推广。2022年前11批推广应用目录中换电式纯电动商用车新车型数量较2021年增长101.2%,预计将有效推动商用车电动化进程。

电动化分上下半场,上半场是乘用车,商用车的电动化应该是下半场的主要内容。2023年,商用车的油改电,特别是重卡领域的换电或加氢,会是一个爆发期。

另外,智能网联商用车正在多场景进行示范应用,传统车企及跨界势力加快布局与投入,商用车智能化网联化依托于典型示范场景,将快速落地。

电动化已成行业共识,竞争日趋同质化,智能化技术与产品将重塑行业的竞争格局,并创造新的产业价值。

决定新能源汽车体验的关键就是智能化水平,有没有辅助驾驶、有没有自主泊车,会成为消费者选车的一个基本门槛;巡航、盲区、泊车、跟车等技术,会成为菜单式的技术亮点,作为消费者选择的重要依据。

辅助驾驶方面,2021年,中国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%,2022年上半年渗透率上升至32.4%,预计2025年L2级及以上智能网联汽车渗透率将达80%。车企L2+、L2.5、L2++等辅助驾驶功能及车型将加速落地,助力企业形成新的竞争优势,推动涌现出新的爆款产品与明星企业。

智能座舱等创新技术,消费体验性强,更易被感知,且技术门槛相对较低。单车价值也将由传统座舱2100-2800元提升为智能座舱的7000-12000元。驾舱系统还有大量的创新空间,企业的特色与差异化就体现在驾舱的水平上,这将为企业带来新的价值增量。预计2023年智能座舱逐步成为所有汽车产品标配,成为智能化变革期车企差异化布局的重点。

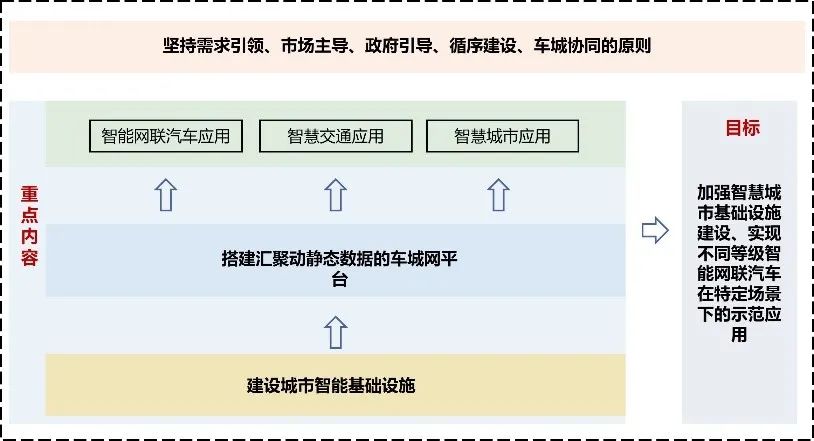

目前,各主体加快探索汽车与道路、城市融合的中国方案。目前已有两批16座双智试点城市开展了一系列探索与实践,取得了阶段性的建设进展。

双智试点总体思路

例如北京通过建设网联云控式高级别自动驾驶示范区,积极开展“车、路、云、网、图”五位一体建设,推动车路协同模式落地,推进L4及以上高级别自动驾驶的规模化运行。

随着城市级双智技术方案及标准体系的进一步明确,将带动相应的智能化基础设施建设和改造及应用图谱的不断扩展,中国式的智能汽车发展方案有望取得新突破。

科技企业与整车企业要素资源互补,可帮助汽车产品快速转型升级,如华为与塞力斯合作后,其新能源汽车2022年1-9月累计销量9.12万辆,同比增长254%,其中同华为合作的赛力斯相关车型销量同比增长超1000%。

科技的背景决定了一个行业的活力和生命力,2023年的汽车行业,不论是在生产侧、还是在商业侧、商业模式,将有很多科技力量会介入进来。

随着科技企业基于技术、产品、业务、资本等方面优势进入汽车产业,双方关系也将从科技企业单向赋能逐渐发展为双向赋能、加速形成互惠共赢、创新发展的产业新生态。

因此,2023年的汽车行业,应该可以给别的行业打个样。

党的二十大报告提出要提升产业链供应链韧性和安全水平,汽车产业链供应链建设将是重点领域之一。

当下汽车供应链呈现出新的特点,数字化、低碳化转型加快,区域化、短炼化成为趋势,芯片和软件等高价值零部件成为竞争焦点。

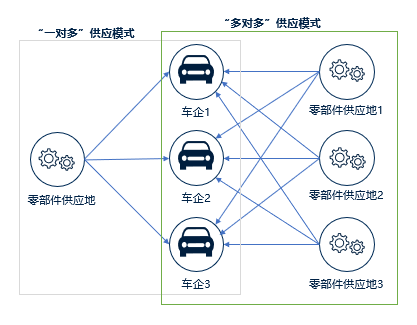

未来,从汽车零部件供应布局来看,原先的“一对多”的集中式布局将加速转向“多对多”的分布式布局。