在全球汽车产业向电动化与智能化加速转型的浪潮下,芯片作为汽车的 “大脑”,其重要性愈发凸显。传统汽车芯片架构面临诸多挑战,而 RISC-V 这一新兴的芯片计算架构,因其指令集开源、算力扩展灵活、商业模式自由、地缘政治影响较小等优势,正日益受到全球重点关注。

对此,车百智库调研报告《RISC-V在汽车芯片领域的应用前景及发展建议》指出:“作为‘换道赛’的技术路线,利用RISC-V可助力芯片产业自主化,优化汽车芯片的布局和发展路径。”本文将从市场机遇、技术优势及产业安全角度深入探讨其发展前景。

1.从产业发展现状来看,汽车的电动与智能化,对汽车芯片提出新要求,RISC-V新路线迎来市场机会

在电动智能汽车发展过程中,电子电气架构的集中化、功能的多元化,驱动计算芯片、控制芯片等向大算力、高性能、集成化方向发展,为汽车芯片创新发展带来新的市场机会。RISC-V指令集架构相比ARM,具有开源开放、灵活定制的特点,为IP和芯片设计企业提供了很大的技术创新空间,国内企业有望借助RISC-V实现“引领式”创新,而不是基于国外ARM架构的“跟随式”创新。

2.从产业未来发展趋势看,汽车与AI深度融合对兼具开放和定制性的底层架构提出新需求

在芯片计算架构上,PC互联网时代是X86主导,移动互联网时代是ARM主导,到了AI时代,市场对多样化的应用需求更强。RISC-V可定制的优势能很好满足AI加速、边缘计算、智能终端等领域的应用。从技术方面看,RISC-V功耗低、能效高、灵活开放,可以通过指令扩展和定制等方式,实现面向AI计算的专有应用,成为可融合CPU、GPU、NPU、DPU等多种计算单元的统一计算底座。在汽车领域,随着汽车智驾智舱性能提升和舱驾走向融合式的发展,对能够统一各种计算单元且开源开放的架构需求强烈。从生态方面看,随着大模型的发展,未来基于AI的整车操作系统、超级应用将会替代很多传统车载应用。车载应用的减少会降低底层基础软件生态建设难度,为RISC-V这样的新兴计算架构提供了产业价值重构的绝佳契机。

3.从产业整体安全角度看,当前复杂的国际环境对于构建汽车芯片全产业链自主可控的需求已比较紧迫

当前,汽车芯片领域的计算与控制芯片高度依赖ARM,而全球智能座舱和智能驾驶芯片领域80%以上为ARM架构;车用控制芯片方面,海外企业大多为ARM与自研指令集并行策略,但国内企业基本均采用ARM公司IP核,市场依赖度极高。

近年来,国内的华为、飞腾等企业被美国纳入实体清单后,ARM暂停授权他们使用ARM V9新架构,导致他们无法基于最先进的IP核开发芯片产品。RISC-V作为全球几乎唯一应用前景广阔且开源的指令集,其核心架构和IP不受任何单一企业的垄断控制,即使国外企业断供IP核,中国也完全有能力依托自主技术和生态体系,独立推动兼容RISC-V标准的持续演进与发展。

因此,推动国内RISC-V实现引领发展,不仅可以支持国内企业在电动智能驱动的汽车芯片变革中实现创新引领式发展,而且也是从根本上解决汽车芯片“卡脖子”风险的重要举措。

1.RISC-V正在由“弱生态”应用向“强生态”应用领域拓展

RISC-V架构在汽车领域已崭露头角,成为控制芯片和计算芯片的新选择。目前基于RISC-V的芯片,主要可用于无需复杂开发工具与操作系统支持的“弱生态”领域,如车身控制、底盘控制等。随着算力提升、软硬件支持完善,未来RISC-V有望用于“强生态”领域,如智驾、智舱计算芯片及云端算力芯片。

RISC-V目前主要应用在汽车控制芯片“弱生态”场景。控制芯片对CPU算力要求相对较低,且与操作系统生态适配更容易(主要是AUTOSAR),目前已有一系列RISC-V芯片在车身控制领域实现批量应用。如奕斯伟计算、国芯科技、芯科集成、先楫半导体、东风汽车、长城汽车等企业,陆续推出一系列MCU产品,在车身控制(座椅、雨刮、车门、车灯等)、车载充电机领域实现了部分量产应用。

在功能安全要求较高、软硬件生态需求相对较高的底盘控制(动力、制动、转向)、辅助驾驶等相关领域,国内基于RISC-V的控制芯片产品,也已填补一部分空白,处于产品验证阶段。但整体来看,目前RISC-V在汽车领域的应用仍处早期,仅有少量产品用于座椅、车窗控制等“弱生态”领域,尚未大规模上车应用。

未来RISC-V在车端和云端高性能计算“强生态”领域有望实现突破。RISC-V具有灵活性优势,其IP核可在架构层面灵活定制优化算子和算法库,并结合NPU、加速器等实现高性能CPU或NPU算力。随着软件生态的不断完善,RISC-V 有望赋能车端智驾、座舱计算芯片乃至云端AI芯片,在“中生态”到“强生态”领域实现应用。

在车端应用方面,RISC-V有望加速在智能驾驶和智能座舱计算芯片领域规模化上车。在CPU领域,国内芯来科技规划中的NA1000系列车规级CPU IP核接近ARM Cortex-A76算力,具备作为智能驾驶和智能座舱主控芯片CPU的能力;Mobileye计划于2025年发布的EyeQ Ultra智能驾驶芯片,将搭载12个自研RISC-V内核。

在云端应用方面,随着端到端智能驾驶与AI大模型的快速发展,云端算力需求指数级提升,RISC-V可兼顾大算力与低功耗,进而实现更高效的云端AI算力。国内算能科技基于平头哥玄铁RISC-V IP核的服务器级CPU已出货;加拿大Tenstorrent公司已将RISC-V IP应用在AI芯片领域,在与ARM相同的制程下实现更高能效比。

同时,我国RISC-V芯片在汽车领域的产业链生态也初步形成,可基本满足上车应用需求。芯片设计上,RISC-V芯片设计具备一定基础,可基本满足汽车主流应用。思尔芯和隼瞻科技分别推出了针对RISC-V的EDA验证工具和设计工具;芯来科技和隼瞻科技的IP核性能达到ARM中低端至中端IP核的水平,且均已通过ISO 26262 ASIL-D级认证,可在汽车高功能安全领域应用。

RISC-V的汽车软硬件生态也正在快速建立,应用开发难度持续降低。在操作系统及中间件方面,经纬恒润AUTOSAR产品和其操作系统EAS.OS,已适配RISC-V IP核及芯片产品;在芯片开发工具方面,奕斯伟推出RISC-V GCC 工具链,海外企业IAR也提供了车规级编译器及相关基础软件。

2.国内应用场景丰富、车企推动及上游话语权强,为RISC-V发展奠定了优质基础

我国汽车电子应用场景丰富、创新迭代快,为RISC-V推广应用创造了绝佳市场。我国汽车智能化发展迅速,整车企业拥有丰富的实际需求基础,可基于这些需求进行通用芯片的定义设计,并推动软硬件适配优化,加速其在汽车领域的落地应用。如在智能座舱应用中,氛围灯、智能大灯功能的渗透率,分别达到44.1%、11.6%,远高于海外平均水平。这些功能属于“弱生态”领域,对芯片算力和软件适配需求较低,适合RISC-V架构的应用,为我国通过技术突破与模式创新抢占行业先机创造了重要机遇。

以整车企业为牵引的供应链合作新模式,为RISC-V上车应用创造了高效发展路径。在国产化和降本压力的驱动下,我国整车企业正结合自身需求积极参与芯片定义,并协同上下游快速实现规模化量产。相比之下,海外整车企业通常依赖于Tier 1供应商进行对接,自身在芯片定义方面的能力相对薄弱,RISC-V上车应用相对缓慢。

如东风汽车牵头成立湖北省车规级芯片产业技术创新联合体,成员覆盖EDA/IP、芯片设计与封测、Tier 1供应商、高校及科研机构,成功流片汽车通用高端MCU芯片DF30,不仅打通了RISC-V芯片软硬件生态,可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域,还采用国内40nm车规工艺实现全流程国内闭环,填补了国内该领域的空白。

长城汽车牵头与开源芯片研究院(芯片IP供应与研发)、中科海芯(芯片设计企业)、曼德电子(Tier 1)共同研发的中低端通用MCU紫荆M100,也成功点亮,覆盖各类等车身控制领域应用。

我国在RISC-V领域起步早、发展快,有助于提升芯片指令集领域话语权。RISC-V作为新兴指令集在我国受到高度重视,目前中国企业在RISC-V国际基金会占据重要地位,会员数量、标准制定及应用方面均处于第一梯队。

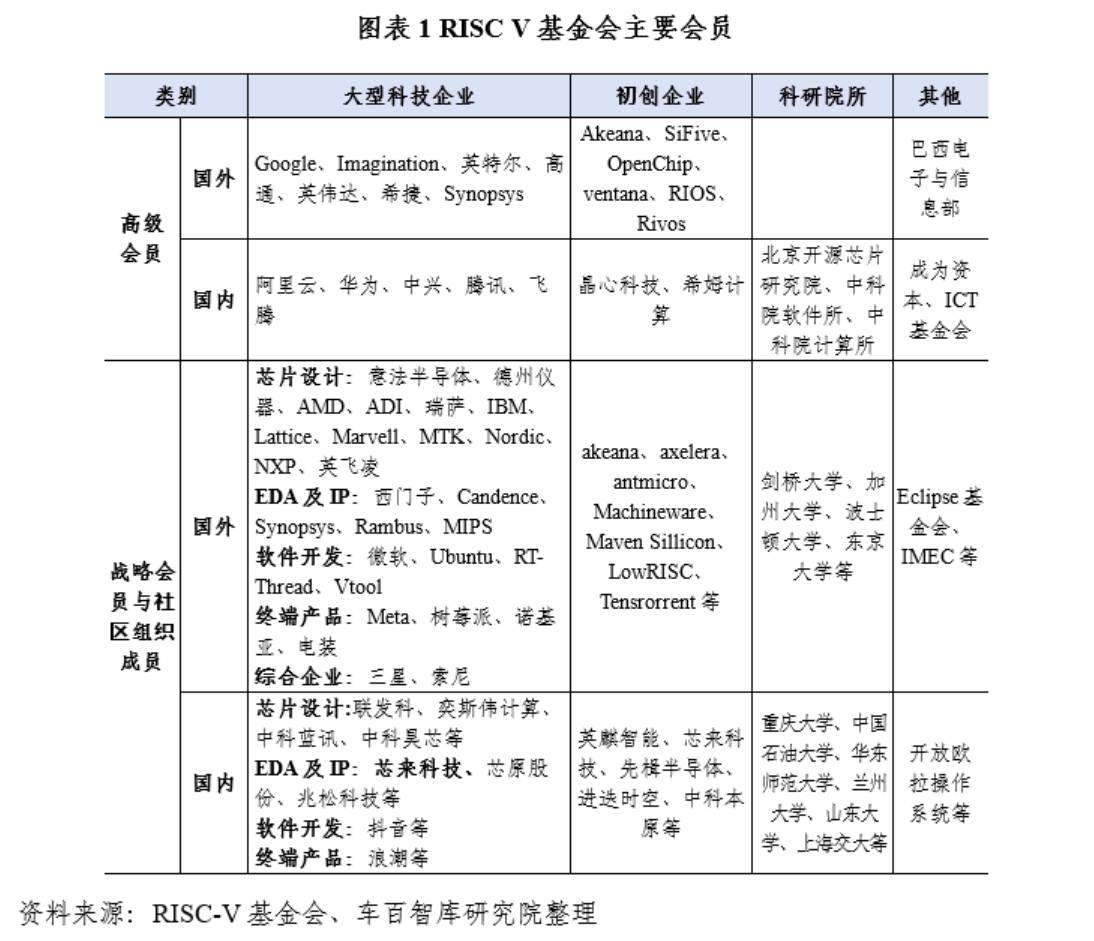

截至2024年11月,RISC-V国际基金会共计有来自70多个国家的会员单位数量超4400个,中国占比一半,其中25个高级会员单位(有董事会席位及技术委员会席位)中有12个来自中国(见图表1),可直接影响RISC-V标准的制定和技术发展方向。

同时,我国企业在RISC-V标准制定中话语权较高,如平头哥在RISC-V基金会中参与了29个技术方向标准制定,主导负责81个技术小组中的11个,推动RISC-V中RISC-V 1.0架构、面向人工智能Matrix矩阵以及RISC-V安全技术等标准制定。

RISC-V的崛起不仅为汽车芯片产业提供了全新的发展路径,也为我国半导体行业的自主创新带来了更多可能。随着技术生态的不断完善、产业链的深度协同以及更多企业的积极布局,RISC-V将在智能汽车时代发挥更重要的作用。

欲了解更多,请关注车百智库调研报告《《RISC-V在汽车芯片领域的应用前景及发展建议》》