最近我们调研了全国车路云试点推动工作情况,结合调研和座谈,我想从城市如何跑通“车路云一体化”这条路的角度谈十点体会,供大家讨论。

目前城市在推进车路云有很多顾虑,比如,技术路线分歧,到底如何理解未来单车智能和中国方案的关系;比如,城市参与程度越来越深,但车企却参与度比较浅,没有车企参与的车路云就使产业功能出现短板。

另外,如何形成商业闭环,如何探索比较良性的投融资模式。现在城市在试点推进过程中遇到很大阻力,体现了协调和组织的难度,做单项的事情相对容易,做一个系统的工程就变得非常困难。所以在试点工作中必须要解决对车路云认识的落差问题,必须解决推进这样一个新质生产力需要构建的体制机制问题。按照二十届三中全会所提到的,新质生产力的体制机制需要对新领域、新赛道加强制度供给,也就是说,在车路云不是很清晰的时候要敢于创新。对未来产业要有投入增长的机制,也就是说,在新兴产业、未来产业刚刚起步的时候要敢于投入。没有这样体制机制保障,战略容易落空。

更重要的是,车路云的发展是日益迭代的,这要求参与车路云的企业、研发人员、甚至政府领导必须建立持续的学习能力,没有专业知识的支撑,推动一个系统工程往往就会束之高阁。

过去我们认为车路云是汽车智能化的一个路线,所以将其归入汽车产业范畴,这个定位让车路云的建设在探索投资模式和商业模式的时候存在种种制约。我们尝试宽泛一点来理解车路云的定位,比如车路云是一个底层的基础设施体系,将其称之为新型基础设施体系,这个基础设施可以和不同的领域进行链接,车路云的技术体系和汽车链接,就会形成汽车领域的基础路线;车路云的体系与交通进行链接,可以赋能交通,形成有中国特色的智慧交通方案;和城市的管理链接,可以推动城市管理的智慧化和数字化变革。所以它不应该专属于汽车,应该和不同的领域进行链接,支持不同领域形成有车路云支撑的解决方案,这样车路云就变得更加宽泛,更加底层。它的属性明确了,就不会为汽车过早的背上一些属于基础设施投资的包袱,这也是对汽车智能化路线的解放。

钱从哪里来,过去主要依靠政府,通过政府财政或者平台公司投资全部承担车路云、“双智”、车联网先导区主要建设任务。如果进行大规模建设,这种完全依靠政府出资的模式一定不可持续,需要拓展投资和融资渠道,拓展的基本前提是对投资内容进行再分类。

第一类,基础建设项目应该是政府来投资,不搞车路云政府也要做基建,也要对传统基建进行智能化升级,所以围绕着基建的基本内容和智能化的增量这些建设还应该按照政府承担为主的模式,不应该因为搞了车路云让政府甩开基建的投资责任。

第二类,基础网络是运营商的责任,有些基于基础网络的网络拓展,运营商也需要承担起相应的责任,这无非是网络增加一些增量,不应该把基础网络的有关内容归到车路云的建设项目中。

第三类,路侧算力、智能化的设备完全可以进行社会化融资建设的领域。

模式设计上,过去最成功的模式就是高速公路,借钱修路,收费还贷,现在车路云基础设施建设上也仍然可以采取类似的方式,就是通过主体借债、靠运营来偿债这样的模式,而且现在具备了更好的借债环境,更容易借债,借债周期更长。所以从这个角度来讲,按照分类的原则,借鉴高速公路过去的投资模式,车路云的投融资机制是可以跑通的。

过去的误区是把高配的基础设施建设专门服务于极少量的高等级无人驾驶,由于无人驾驶车辆很少,设备的利用率就偏低。因此,车路云试点在应用上,单纯针对汽车领域,在应用上重点是赋能有人驾驶的汽车,特别是海量的存量汽车,在技术上重点支持智能网联汽车的中国路径和中国方案。整个车路云跑通商业模式一定是从有人驾驶,包括过去海量保有的汽车当中来探寻对汽车的应用,在技术上来支持无人驾驶。目前,从很多单车智能和网联汽车来看,用车路云来改善我们的出行服务、改善我们的驾驶服务已经有非常多深受欢迎的驾驶和出行体验,尤其车路云在车辆行驶安全、效率提升、能耗减低、舒适性提高的赋能体验,得到了消费者、驾驶员的欢迎,所以有人用,一定就会有人付费。

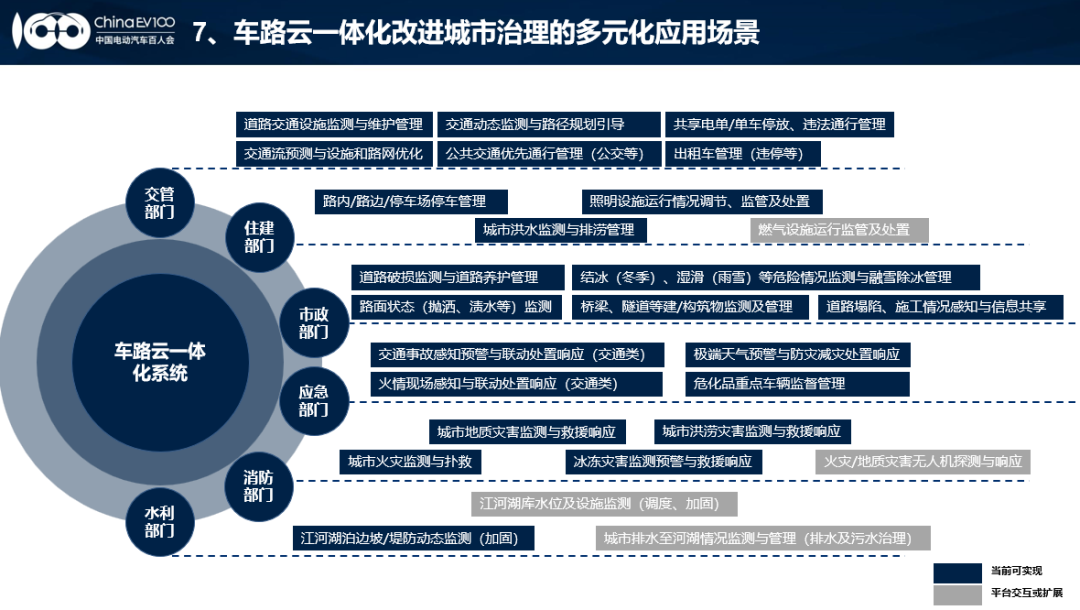

除了汽车交通之外,车路云在城市治理中出现了众多链接和赋能的空间。

除了交管部门,包括建设、市政管理、消防、应急等,这些部门在日常当中,如果一个城市提供了有大量感知又能够实时传输的毅中系统,甚至形成一种专网,保障通信的可靠性,保障感知的及时性,这套系统完全可以参与到城市治理管理已有的系统中,增加对城市治理的赋能,这些应用正在北京、深圳等城市中探索,但是我们希望这些城市能够围绕这个领域做得更深、做得更宽,可以增加车路云未来的应用空间。