近日,车百智库发布2023年第1期(总第80期)调研报告《我国城市汽车电动化观察及发展建议》,报告对各线级城市新能源汽车的推广情况进行了系统梳理,总结了先进城市推广新能源乘用车和商用车的经验,并提出下一阶段城市新能源汽车发展的重点、路径及建议。

城市是新能源汽车发展的前沿阵地,在先进车辆技术和充电技术应用、新商业模式拓展,以及政策创新方面担当着重要角色。

1、政策、产业、经济等因素驱动各级城市新能源汽车发展。顶层设计、财税补贴等政策是城市早期发展新能源汽车的主要驱动力,步入市场化阶段,使用端的政策助力城市新能源汽车进一步发展。新能源汽车产业供应链更完整、集聚程度更高的城市,往往新能源汽车的市场渗透率也更高。在经济较为发达的城市和地区,新能源乘用车的市场份额相应较高。

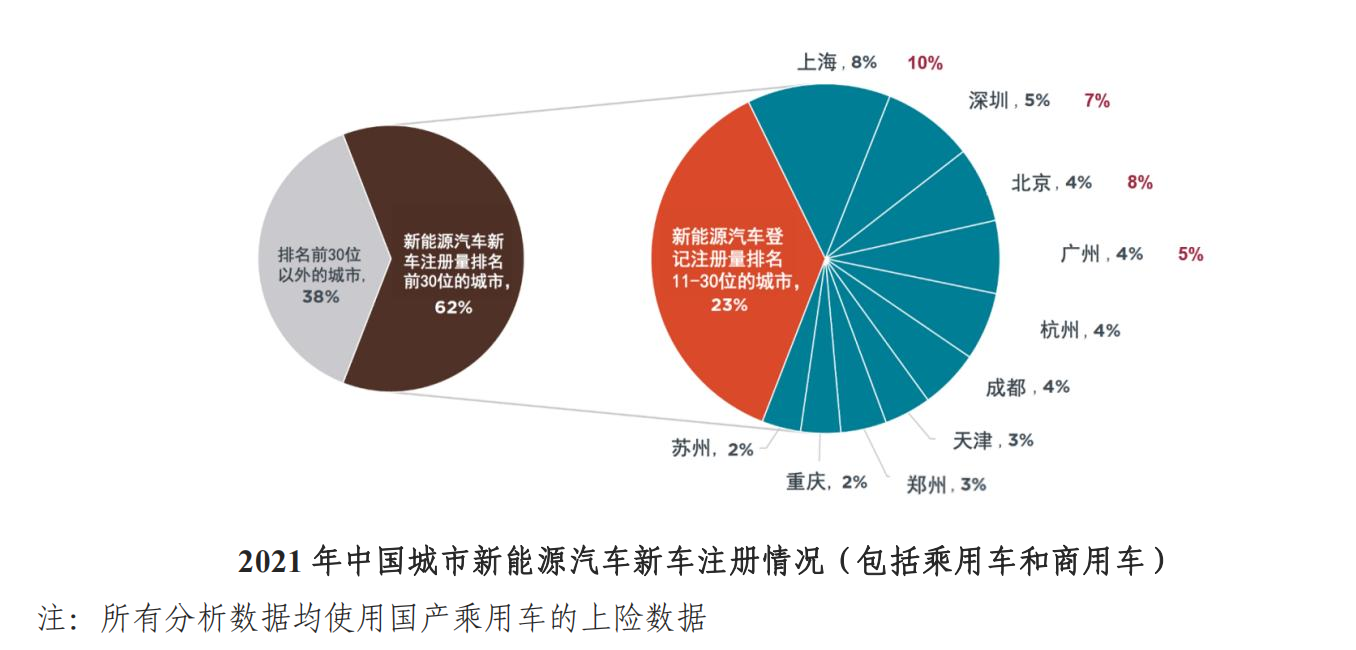

2、一线和新一线城市仍是新能源乘用车市场主力军,其他线级城市正在崛起。前30城市是全国新能源汽车市场的主要贡献者。受前期政策、新能源汽车产业集聚区、环境气候、经济水平等因素影响,当前新能源汽车推广区域主要集中在华中、华东、华南等地,且以纯电动汽车居主导地位。中国西部城市和北方城市仍有巨大的车辆电动化发展潜力。

3、不同线级城市新能源乘用车消费群体和消费偏好不同。当前私人领域是大部分城市新能源乘用车市场的主导力量。高线级城市消费者偏好中高端车型,低线级城市消费者偏好经济型车型。车型级别方面,2020年,大型新能源乘用车(B级、C级、SUV和MPV)成为一线和新一线城市的主导车型。

4、全国大部分城市新能源乘用车地方保护问题基本得到纠正。更多市场参与者进入到各城市中,汽车生产企业开始走出总部或生产基地所在城市。2015年至今,地方保护主义问题已得到一定纠正。各城市开始努力消除对非本地品牌的市场壁垒,确保所有汽车生产企业都能拥有公平的竞争环境。

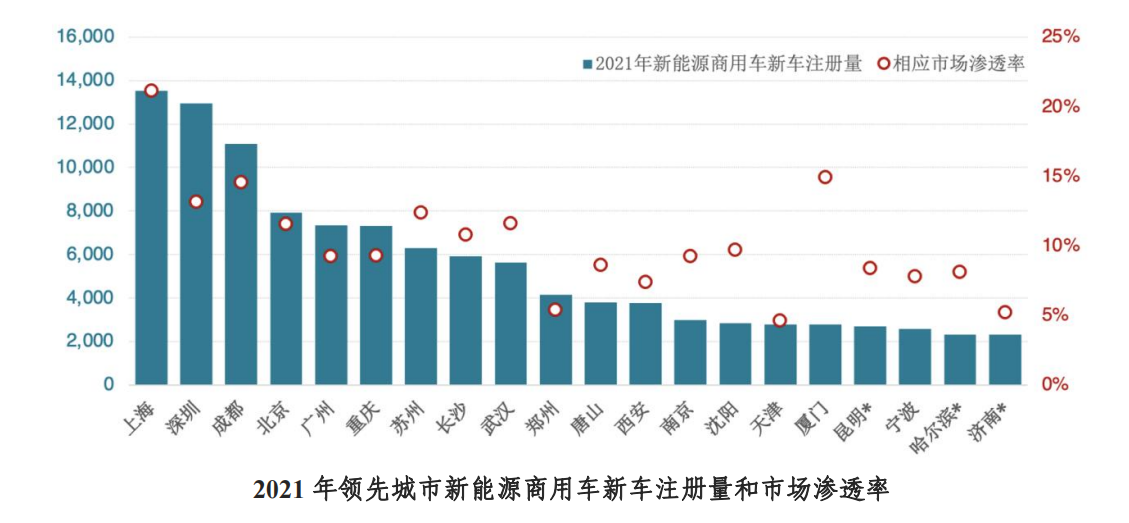

5、新能源商用车城市集中度较高。一线、新一线和二线城市发展部署了全国近70%的新能源商用车。2014年,中国新能源商用车新车注册量达到1万辆里程碑,自此之后该市场增长强劲。

6、各类商用车发展具有明显的城市区域特色。中国的新能源商用车市场由大型载客汽车和城市物流配送汽车主导。在2014年之前,新能源商用车市场发展主要依靠载客汽车,其中绝大多数是城市公交车。现在,不同城市在新能源商用车各领域推广上各有所长。

1、深圳市通过实施各种政策,分领域、分车型加快推广新能源汽车,为其他城市汽车电动化提供了示范。深圳市以公共交通领域为切入点推广,通过分应用场景定制推广政策方案、构建充电基础设施网络、推动新能源汽车产业快速发展。2015年以来,深圳市加快构建充电基础设施网络,设定明确的充电基础设施建设目标,提供建设及运营补贴,大力营造新能源车使用环境。同时,依托起步早、政策利好、电子信息产业基础较好、产业集聚度高等优势,目前深圳市已基本形成集研发、生产及销售为一体的新能源汽车产业生态体系,成为全球新能源汽车产业链最完整的城市。

2、柳州创新推出柳州模式,是中小城市电动化推广的典型样板。柳州积极推进电动化,新能源汽车渗透率居全国前列。自2017年开始,柳州大胆创新、积极探索,重点打造“柳州模式-生态圈建设”工程。柳州电动汽车推广的成功,为其他城市电动化发展提供了一定示范作用。

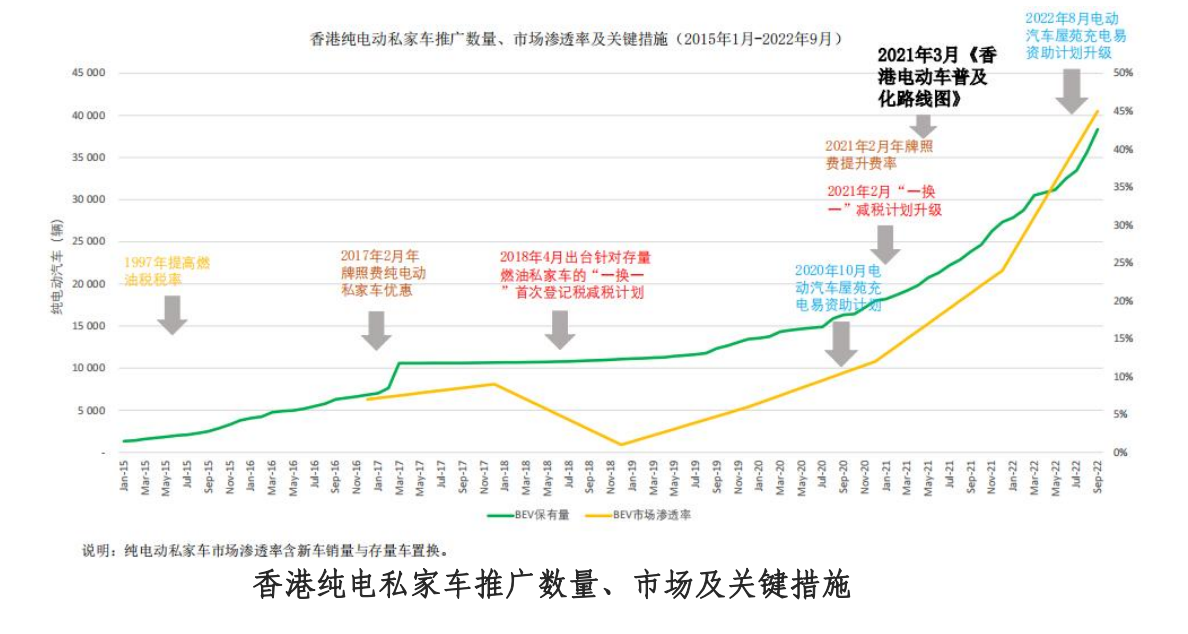

3、香港存量燃油车的电动化置换政策,值得内地限购城市借鉴。积极的减碳禁燃目标下,香港重点发力私家车存量市场,成为继海南省之后我国第二个宣布禁燃的地区。通过税费优惠、差异化车辆牌照费制度等一揽子政策,香港电动汽车达到与燃油车的平价点,抹平了与燃油车的差价。2022年1-9月,香港电动私家车市场渗透率已经达到45%。

1、加大新能源商用车推广。商用车行业的碳排放压力大,占据车辆总碳排放的比例接近65%,能耗量占比交通领域总能耗51%。商用车新能源化有利于保障国家能源安全和能源转型。新能源商用车市场潜力大,但面临众多挑战。

2、基于应用场景和运输领域进行差异化推广。如优先推动公共领域的公交、环卫、机场等运营类车辆,依托蓝天保卫战、超低排放及评级要求,加强央企、国企等重点企业优先替换等。

3、加速低线城市推广。低线城市新能源汽车发展潜力大,随着低线城市的城镇化进程加快,居民收入水平提高,将继续推动产生巨大的新能源汽车市场需求,有望撬动千亿规模的新蓝海。但也面临新能源汽车服务体系建设滞后等阻碍。

4、因地制宜挖掘北方市场潜力。西北和东北地区新能源汽车市场发展相对滞后,气候因素是该地区推广新能源汽车的主要障碍之一,针对区域环境特点可以重点推广具有相应技术配置的车型。

1、制定更高的新能源汽车发展目标。新能源汽车增速超预期,中国可考虑适时调整2025年新能源汽车发展目标。

2、因地制宜推进各城市新能源汽车“平等”发展。需要将原本全国一刀切的激励措施改为因地制宜的财政激励等优惠政策。

3、做好地方激励政策与国家购置补贴取消的衔接。通过地方性激励政策继续推动本地新能源汽车市场走向发展成熟。

4、深入了解用户真实需求,充分挖掘细分市场潜力。企业需要推出真正满足消费者需求的车型。

5、加强城市间、部门间、主体间的协同合作。不同城市、不同部门、不同主体之间协同合作,形成合力,共同推动产业生态可持续发展。

执笔人丨王晓旭、闫薪铭、何慧娟、闫艳翠(车百智库)

褚一丹、何卉、金伶芝、汪锡媛(ICCT)

整理丨楚晴